Le Voyant d'Etampes d'Abel Quentin (2021)

Le 23/03/2025

Toutes les certitudes de Jean Roscoff, universitaire fraîchement retraité, s'ébranlent au contact des "éveillés" que sont sa fille et la nouvelle compagne (totalement insupportable) de celle-ci. Son ami Marc plus "argenté" que lui, son ex-épouse avec qui il communique pour assumer leur statut commun de parents ne lui sont d'aucun secours. Il essaie en vain de se réfugier dans le souvenir des belles années où il militait aux côtés de SOS racisme et d'hommes de gauche comme Julien Dray. Mais l'antiracisme a bien changé avec la gangrène des réseaux sociaux et l'avancée de l"idéologie "woke".

Maître de conférence en histoire à Paris VIII, spécialiste du Maccarthisme et du parti communiste américain, Roscoff avait déjà fait un faux pas avec son livre sur les époux Rosenberg dont il défendait l'innocence, sa carrière en avait souffert. Voilà qu'à 65 ans, il reprend le projet ancien d'écrire la biographie d'un poète américain : Robert Willow venu se réfugier en France ( à Etampes, précisément) dans l'entourage parisien de Sartre. Willow est mort prématurément, entre Milly et Barbizon, dans un accident de voiture, comme Albert Camus.

Roscoff, plein d'enthousiasme, mène ses recherches tambour battant. Quand son livre paraît chez un petit éditeur timoré, ce n'est pas la consécration sur le tard espérée. La violence anonyme des réseaux sociaux déferle sur lui. De quoi cet homme blanc hétérosexuel se mêle-t-il ? Robert Willow était noir ! Les idées de gauche de notre historien sont mises à l'épreuve et ce n'est pas son alcoolisme qui peut le rasséréner…

Ce livre m'est tombé entre les mains par hasard, mais il ne m'est pas tombé des mains, au risque de passer pour réactionnaire. Ne sachant au départ si je devais en rire ou en pleurer, je l'ai trouvé en définitive jubilatoire. C'est intelligent, brillant. Je ne connaissais pas Abel Quentin, je me propose de faire un autre plongeon dans son œuvre dès que possible.

Citations :

La fac était le décor familier qui me déprimait autant qu'il me rassurait et c'était celui des ensembles en béton, de la morgue intellectuelle, des rétributions symboliques, des cols roulés, des publications pointues, des colloques jargonneux, des photocopieuses en panne, des jeux de pouvoir invisible, ascenseurs vétustes et amiantés, chapelles, culte des titres, grades, étudiants chinois effarés, acronymes mystérieux, baies vitrées sales, syndicats sourcilleux, cartons de tracts crevés, tags fripons dans les chiottes, c'était cettte vieille ruine au charme inaltéré : l'Université. J'y avais passé près de quarante ans, elle ne m'avait pas ouvert les portes aussi grandes que je l'aurais souhaité, elle m'avait déçu mais enfin c'était mon monde, mon environnement naturel. (pp. 89-90, éd. J'ai lu)

Les lois de l'indignation collective étaient peu lisibles, on pouvait certes anticiper certaines réactions, on pouvait lire des signes mais on ne manquait jamais d'être surpris, les coups ne venaient pas du lieu exact d'où on les attendaait. De ce point de vue la twittosphère était un lieu où s'exprimait une réelle créativité. Dans mon cas, le mot qui fit l'effet d'une giclée d'essence sur un feu moribond n'était pas ma sortie sur le collègue gabonais, ni mes explications embrouillées sur Frazier, non, ce mot était le dernier que j'avais lancé à la figure de Vichinski : "lynchage". "C'est un lynchage.", avais-je dit. Il m'avait sauté à la tronche comme une mine antipersonnelle à la tronche de son poseur maladroit. (p. 380)

Madelaine avant l’aube Sandrine Collette

Le 09/12/2024

Une plongée en clair-obscur dans Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette

Dans son dernier roman, Madelaine avant l’aube, Sandrine Collette nous emmène une fois de plus dans un univers où la rudesse de l’existence se conjugue à la profondeur de l’âme humaine. Ce récit âpre et bouleversant, ancré dans une ruralité intemporelle, frappe par sa capacité à mêler tension narrative et résonances collectives et offre une œuvre à la fois singulière et universelle.

Dès le premier chapitre, Collette installe un suspense subtil et maîtrisé autour de l’identité du narrateur. Qui est cette voix qui nous prend par la main dans cette campagne austère, où les éléments et les hommes semblent animés par la même implacabilité ? Le lecteur, happé, tâtonne dans une semi-obscurité narrative, où chaque détail adopte une importance cruciale. Ce flou initial, loin de désorienter, sert de point d’accroche : il alimente la curiosité et invite à une lecture attentive. Sandrine Collette démontre ici une fois encore son talent à instaurer des non-dits et nouer une tension dramatique dès les premières pages.

Le roman s’enracine dans un monde régi par des conditions de vie ancestrales, presque immuables, où la terre et le climat dictent leurs lois. Ces existences laborieuses, marquées par l’âpreté des gestes quotidiens et l’omniprésence du labeur, font écho à des souvenirs collectifs enfouis au plus profond de la mémoire du lecteur. La souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique, traverse le texte comme un fil rouge. On sent la terre froide sous les doigts de Madelaine, on entend les hurlements du vent, et on ressent la douleur sourde de ces corps épuisés. Cette description sans concession de la dureté de la vie rurale agit comme un miroir trouble : il reflète un passé que l’on croyait oublié, une époque où survivre relevait de l’exploit quotidien.

Mais Collette ne s’arrête pas à la seule évocation de ces vies d’un autre temps. À travers son écriture ciselée et précise, elle interroge la transmission et l’héritage. Qu’est-ce qui pousse Madelaine à avancer, malgré tout ? Quels secrets se cachent sous cette austérité ? Peu à peu, le lecteur comprend que ce roman n’évoque pas seulement la souffrance, mais aussi la dignité et l’espoir, à l’image de cette lumière vacillante qui transperce parfois l’aube.

Sandrine Collette signe ici une œuvre marquante, à la croisée de l’intime et de l’universel. Par la force de son style et l’acuité de son regard, elle parvient à inscrire Madelaine avant l’aube dans cette lignée rare des romans qui résonnent longtemps après qu’on en a tourné la dernière page. Un livre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui interroge, bouleverse et remue profondément.

Le 10/10/2024

Léonie, épouse du peintre François-Auguste Biard, participe à l'expédition scientifique Gaimard au Spitzberg en dépit du fait qu'une femme ne peut en principe être admise à bord d'un bâtiment de la marine nationale. Outre sa beauté, sa jeunesse, c'est ce qui fascinera Victor Hugo lorsqu'ils se rencontreront (une rencontre arrrangée pourrait-on dire). Ils deviennent amants. Hugo a déjà une maîtresse : Juliette qui l'adore. Il est dûment marié à Adèle qui le trompe avec Sainte-Beuve, et il perd sa fille chérie Léopoldine dans les circonstances que tout le monde connaît. Convaincue d'adultère, Léonie va purger une peine de six mois à la prison Saint-Lazare, puis chez les Augustines, au couvent. Cela n'a pas coûté à Hugo sa nomination à la Chambre des pairs, mais un poste de ministre, malgré toute l'indulgence que voue Louis-Philippe au grand homme. J'ai lu ce roman au style enlevé, d'un trait, très intéressée par les concordances de quelques épisodes de la vie quotidienne de Victor Hugo à cette époque avec quelques protagonistes des Misérables. Jusqu'à ce que je parvienne à l'épilogue suivi d'une note de l'auteur que je transcris en partie :

Léonie, épouse du peintre François-Auguste Biard, participe à l'expédition scientifique Gaimard au Spitzberg en dépit du fait qu'une femme ne peut en principe être admise à bord d'un bâtiment de la marine nationale. Outre sa beauté, sa jeunesse, c'est ce qui fascinera Victor Hugo lorsqu'ils se rencontreront (une rencontre arrrangée pourrait-on dire). Ils deviennent amants. Hugo a déjà une maîtresse : Juliette qui l'adore. Il est dûment marié à Adèle qui le trompe avec Sainte-Beuve, et il perd sa fille chérie Léopoldine dans les circonstances que tout le monde connaît. Convaincue d'adultère, Léonie va purger une peine de six mois à la prison Saint-Lazare, puis chez les Augustines, au couvent. Cela n'a pas coûté à Hugo sa nomination à la Chambre des pairs, mais un poste de ministre, malgré toute l'indulgence que voue Louis-Philippe au grand homme. J'ai lu ce roman au style enlevé, d'un trait, très intéressée par les concordances de quelques épisodes de la vie quotidienne de Victor Hugo à cette époque avec quelques protagonistes des Misérables. Jusqu'à ce que je parvienne à l'épilogue suivi d'une note de l'auteur que je transcris en partie :

"Pour sonder la pensée du grand Victor Hugo, pour percer ses silences ou éclairer ses doutes, il a fallu plonger au plus profond de ses textes. J'ai fouillé ses récits autobiographiques, exhumé les morceaux de sa vie fictionnée qu'il avait parsemés dans tel ou tel roman, dans tel ou tel poème. Je connais mon Hugo depuis le temps que je le fréquente […] Tout est parti de Hugo. Tout s'achève avec lui. Je ne suis qu'un passeur doué d'imagination car une fois de plus dans ce roman tout est vrai, ou presque…"

Auteur du Dictionnaire amoureux de Victor Hugo (Plon, 2023), Sébastien Spitzer est administrateur de la Société des Amis de Victor Hugo.

La séduction Une passion française

Le 12/09/2024

Robert Muchembled, professeur honoraire des universités de Paris, signe aux Belles Lettres un essai passionnant sur le jeu de séduction entre les sexes et les milieux sociaux à partir du règne de François Ier jusqu'à nos jours. Femme fatale opposée à l'épouse chaste et obéissante, mythe de la Parisienne, contraste entre amours au village et amours à la ville, hauts et bas en matière de misogynie, selon les époques, tout cela apparaît au travers des œuvres littéraires, des films, des BD pour repérer les théories et les pratiques.

Robert Muchembled, professeur honoraire des universités de Paris, signe aux Belles Lettres un essai passionnant sur le jeu de séduction entre les sexes et les milieux sociaux à partir du règne de François Ier jusqu'à nos jours. Femme fatale opposée à l'épouse chaste et obéissante, mythe de la Parisienne, contraste entre amours au village et amours à la ville, hauts et bas en matière de misogynie, selon les époques, tout cela apparaît au travers des œuvres littéraires, des films, des BD pour repérer les théories et les pratiques.

J'ai savouré les pages sur les aventures des présidents successifs de notre République qui n'avaient rien à envier à Louis XV. Qui fut le "roi des séducteurs", je vous le demande…

Pour être plus personnelle, j'ai aimé l'évocation de l'adolescence "contrôlée" des plus âgés d'entre nous. Surprise et intéressée par l'évocation de la vie des instituteurs et institutrices sous la férule du Code Soleil, leur code moral professionnel, du nom d'un chef de bureau qui a rédigé cet opuscule resté figé de 1923 à 1979. Le métier était conçu comme un apostolat. Je cite : "Le maître devenait le guide intellectuel, moral et social de la colectivité qui l'entoure. Il lui fallait donc être irréprochable dans sa tenue, son comportement public, sa vie privée, celle-ci étant l'illustration de la leçon de morale ou de civisme qu'il donne à l'école. L'institutrice devait plus encore se contrôler, car tout écart de sa part alimenterait les mauvaises langues. Elle avait droit (quand même) à une vie privée, à condition d'éviter les fréquentations douteuses et de ne pas se mêler le samedi soir aux filles de son âge pour aller au bal, mais de rester sagement derrière sa fenêtre pour regarder les malheureuses partir se perdre dans de tels divertissements." ( p. 287)

L'auteur a évité de rédiger un ouvrage didactique corseté dans un appareil de notes, ce qui rend le livre parfaitement accessible à un large public de curieux et curieuses de tous âges férus d'histoire et d'authenticité. Il n'hésite pas à illustrer concrètement le propos avec sa propre généalogie et sa propre expérience de vie. En qualité de lectrice, je n'hésite pas à avouer que je n'ai pas été une pure adepte du Code Soleil dans toutes ses composantes (je pense au bal du samedi soir…), mais que j'ai toujours théoriquement et pratiquement considéré que le métier d'enseignant(e) n'est pas tout à fait un métier comme les autres.

Bravo au parcours professionnel de Robert Muchembled qui, parti d'un milieu modeste, a franchi toutes les étapes et obstacles pour accéder aux plus hauts grades universitaires et produit plus de trente ouvrages.

Le 10/08/2024

Madame Roland écrit ses Mémoires en prison. La guillotine l’attend (Elle sera exécutée le 8 novembre 1793). Le temps lui manquera pour se relire, évoquer plus précisément des moments de vie qui lui tiennent à cœur.

Madame Roland écrit ses Mémoires en prison. La guillotine l’attend (Elle sera exécutée le 8 novembre 1793). Le temps lui manquera pour se relire, évoquer plus précisément des moments de vie qui lui tiennent à cœur.

Marie-Jeanne Phlipon épouse Jean-Marie Roland qui a vingt ans de plus qu’elle, le 4 février 1780. Révolutionnaires de la première heure, les Roland défendent les thèses de leur ami Brissot contre Robespierre, c’est ce qui causera leur perte. Madame Roland est l’égérie des Girondins. Laissons de côté les Notices historiques, les Portraits et anecdotes qui m’intéressent au premier chef, mais pour un ouvrage en cours.

Les Mémoires particuliers rédigés aux prisons de Sainte-Pélagie, le 9 août 1793 commencent ainsi : « Fille d’artiste, femme d’un savant devenu ministre et demeuré homme de bien, aujourd’hui prisonnière, destinée peut-être à une mort violente et inopinée, j’ai connu le bonheur et l’adversité, j’ai vu de près la gloire et subi l’injustice. » Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, beaucoup de personnes s’engageraient-elles aussi fermement dans une rétrospective de leur vie ? Mais « c’est vivre une seconde fois » et « qu’a-t-on de mieux à faire en prison que de transporter ailleurs son existence par une heureuse fiction ou par des souvenirs intéressants » ?

L'enfance de Madame Roland fut heureuse grâce à la vigilance de sa nourrice et l’affection de ses parents — au demeurant sévères — qui avaient perdu leurs six autres enfants. Manon – c’est ainsi qu’on l’appelait — savait lire dès l’âge de quatre ans. Son désir d’apprendre faisait la joie de ses maîtres. Elle avait dix-huit ans quand M. Marchand qui lui avait enseigné la géographie et l’histoire mourut à l’âge de 50 ans ; elle honorait particulièrement ce précepteur au point de lui avoir rendu visite dans ses derniers jours. Les portraits familiaux sont brossés à la fois avec franchise et bienveillance. L’évocation de ses lectures de jeunesse est édifiante ; c’est Plutarque qui a fait d’elle la républicaine qu’elle ne songeait pas à devenir alors !

On parle à l’envi de lectures de vacances : elles sont calibrées et peuvent être vite effacées. Ce récit de vie ne mérite pas l’oubli et si par un improbable hasard, les néo-féministes lisaient les textes de Madame Roland, de salutaires réflexions leur viendraient sans doute à l’esprit. Je ne développerai pas davantage ce récit d’une vie qui valait d’être vécue et qui vaut d’être (re)découverte, autrement que par Wikipedia…

Je termine par des citations extraites d’une conversation que Manon avait eue avec son père à propos du mariage : « Je ne suis pas juge du bonheur d’autrui et je n’attache point le mien à l’opulence ; je ne conçois de félicité dans le mariage que par la plus intime union des cœurs ; je ne puis me lier qu’à qui me ressemble, et encore faut-il que mon mari vaille mieux que moi, car la nature et les lois lui donnant de la supériorité, j’en aurais honte s’il ne la méritait véritablement. » Et à propos du commerce vanté par M. Phlipon : « Tenez, papa, j’ai trop bien vu qu’on ne réussissait dans le commerce qu’en vendant cher ce qu’on avait acheté grand marché, qu’en mentant beaucoup et rançonnant le pauvre ouvrier ; je ne saurai jamais me prêter à rien de semblable, ni respecter celui qui s’en occupe du matin au soir : or je veux être une honnête femme et comment serais-je fidèle à l’homme dont je ne tiendrais nul compte, en admettant que j’eusse pu l’épouser ? »

Autres temps, autres mœurs, vraiment ?

(Le Temps retrouvé, Mercure de France, 1966 et 1986, édition présentée et annotée par Paul de Roux)

à Paris, le 10 août 2024, S. G.-A.

La femme de ménage, par Freida Mac Fadden

Le 02/07/2024

Je viens d’achever la traduction française du thriller psychologique "La femme de ménage", écrit par l’auteur américaine Freida Mac Fadden. Dès les premières pages, j’ai été captivée par la finesse des points de vue féminins et cette sororité qui se crée contre la maltraitance faite aux femmes. La narration, toute en nuances, maintient le lecteur en haleine et le projette de rebondissement en rebondissement, un véritable tour de force littéraire.

Je viens d’achever la traduction française du thriller psychologique "La femme de ménage", écrit par l’auteur américaine Freida Mac Fadden. Dès les premières pages, j’ai été captivée par la finesse des points de vue féminins et cette sororité qui se crée contre la maltraitance faite aux femmes. La narration, toute en nuances, maintient le lecteur en haleine et le projette de rebondissement en rebondissement, un véritable tour de force littéraire.

L’un des grands intérêts de ce roman réside dans la profondeur de l’analyse psychologique de Millie, le personnage principal de l’histoire, celui qui incarne la femme de ménage. À travers elle, l’auteur explore les méandres de l’esprit humain avec une acuité remarquable. Millie est un protagoniste complexe, dont les pensées et les émotions sont dépeintes avec une justesse et une sensibilité exceptionnelles. Sa lutte intérieure, ses peurs et ses espoirs constituent une peinture si authentique que le lecteur ne peut s’empêcher de s’identifier à elle et de ressentir intensément ses dilemmes, ses contradictions et ses interrogations…

Les personnages féminins, entiers et authentiques, se démarquent par leur profondeur et leur complexité. Ils incarnent diverses facettes de la condition féminine et invitent le lecteur à une analyse approfondie des relations humaines. À travers leurs yeux, nous découvrons des réalités parfois douloureuses, souvent poignantes, mais toujours criantes de vérité.

L'intrigue, magistralement construite, explore les thématiques de la violence et de l'injustice avec une sensibilité et une acuité remarquables. Elle nous rappelle l'importance de l’écoute et de la vigilance à l’égard de la gent féminine parfois malmenée. Chaque page nous interpelle, nous incite à réfléchir et à nous engager.

Merci pour ce roman qui, au-delà de son suspense haletant, invite chacun et chacune de nous à une prise de conscience et à une solidarité active envers les femmes victimes de violences. "La femme de ménage" est bien plus qu'un thriller ; c'est un appel à la compassion, à la réflexion, voire à l’action…

La Voyageuse de nuit, Françoise Chandernagor, 2008

Le 16/05/2024

Françoise Chandernagor, dans son roman La Voyageuse de nuit, publié en 2008, compose une œuvre captivante qui allie profondeur psychologique et réflexion poignante sur la vieillesse et la fin de vie.

Françoise Chandernagor, dans son roman La Voyageuse de nuit, publié en 2008, compose une œuvre captivante qui allie profondeur psychologique et réflexion poignante sur la vieillesse et la fin de vie.

L'auteur plonge ses lecteurs dans l'intimité familiale d'une vieille dame, autrefois, femme au foyer dynamique qui a consacré sa vie à éduquer ses quatre filles. Chandernagor dépeint avec une sensibilité rare les pensées et émotions de cette mère et de ses filles. La figure maternelle, soutenue par ses enfants, se bat pour conserver sa dignité et son identité, dans un monde où les personnes malades et âgées sont parfois reléguées au second plan.

Ce qui rend la lecture de La Voyageuse de nuit particulièrement palpitante, c'est l'écriture élégante et raffinée de Chandernagor. Chaque phrase ciselée avec soin, chaque mot choisi avec précision témoignent dune maîtrise littéraire qui rend avec brio l'atmosphère familiale et la qualité des liens humains. Les descriptions, d'une esthétique mélancolique, capturent à la fois la fragilité et la résilience de la mère et de ses quatre filles, toutes héroïnes de l'oeuvre.

Le roman se distingue également par l'importance qu'il accorde à la sororité et la figure maternelle. Chandernagor explore avec profondeur les énergies familiales, les souvenirs partagés et l'amour maternel qui unit ces femmes malgré les épreuves. L'amour inconditionnel et la solidarité entre ces cinq femmes constituent le cœur battant du récit et apportent une dimension émotionnelle profonde, à valeur universelle.

Chandernagor tisse habilement des références culturelles, historiques et régionales ce qui ajoute des couleurs supplémentaires à chaque personnage. Cette érudition, loin d'alourdir le récit, l'éclaire et l'enrichit.

La Voyageuse de nuit est un hommage touchant à la femme, à la malade qui lutte, à la vieillesse, à la condition humaine et à la puissance des liens familiaux. Jamais, Chandernagor ne sombre ni dans le pathos ni dans la complaisance. Elle aborde avec lucidité et humanité les défis de la maladie et du vieillissement, mais elle célèbre surtout la force intérieure et la dignité de ses personnages.

La Voyageuse de nuit, œuvre remarquable, souligne encore une fois, le talent exceptionnel de Françoise Chandernagor. Ce roman invite à la réflexion, à l'empathie, à la lucidité, à la conscience de la finitude humaine et reste longtemps inscrit dans la mémoire du lecteur.

Voilà une belle et agréable lecture, indispensable à quiconque s'intéresse aux questions de la vie, de la mort, de la maladie, de l'amour maternel et de la solidarité familiale...

Le 14/05/2024

Dans les oiseaux de Xavier Lapeyroux (éd. Anne Carrière)

Dans les oiseaux de Xavier Lapeyroux (éd. Anne Carrière)

Le titre est un peu déroutant pour ceux qui ne connaisssent pas Hitchcock (mais en existe-t-il ?)

Et si l'on pouvait changer la réalité en changeant la fiction ? Milan, spécialiste d'Hitchcock, donne des cours à l'école de cinéma, la Femis. La fiction est-elle plus terrifiante que la réalité ? Il se pose beaucoup de questions depuis le décès de Suzanne, sa dernière compagne, qui a été tuée par une attaque de corbeaux. Ceux-ci s'abattent par nuées sur Paris… Pour quelle raison, par quel hasard ? Suzanne ressemble à l'héroïne du film Les oiseaux. Le hasard existe-t-il ? Inconsolable, Milan va s'évertuer à rembobiner en quelque sorte le film jusqu'au point de basculement où Suzanne meurt et s'il peut empêcher cette mort… Oui, il faut le suivre dans ses fantasmagories, et son stratagème pour reconstituer le scénario dans la réalité : ce n'est pas évident, même si l'on apprécie le fantastique. Mais si l'on a aimé le film d'Hitchcock vu (et revu), on tourne les pages jusqu'au bout. Si l'on aime les oiseaux et les corvidés en particulier, c'est une autre paire de manches, l'auteur ne semble pas bien les connaître. Un roman à conseiller ? Je ne m'y hasarderai pas.

Le 10/05/2024

De Sébastien Rutès (4ème de couverture)

Au parc Montsouris, le long des pentes de la voie ferrée désaffectée, Karka le Corbeau freux vit en ermite dans un arbre. Dédaigneux des Pies bavardes et des Canards cancaniers, ses voisins, il coule des jours mélancoliques à contempler le passage des nuages et la vie sur les rives du bassin, depuis qu'autrefois son aile fut brisée par un Epervier. Aux questions amères que lui inspire son destin il ne trouve pas d'autres réponses que celles que lui dicte l'instinct, dont il ne se satisfait guère. Animal marginal, il ressasse en solitaire sa nostalgie des forêts jusqu'au jour où les Mouettes colportent au parc la rumeur de la disparition des bêtes du bois de Boulogne et que Krarok, le Grand Corbeau du Conseil des animaux de Paris, se résout enfin à le faire mander, après toutes ces années. Dans la charpente de Notre-Dame, où Krarok tient audience sous l'Aigle mystique de saint Jean, ont lieu les retrouvailles et la révélation : des Lions rôderaient dans les bois de Paris ! Avant qu'ils ne s'en prennent aux Humains, Karka, l'ancien messager oublié des conseillers, doit mener l'enquête avec une Tourterelle imbue de sa blancheur, une séduisante Corneille et un fantasque Toucan qu'il a libéré de sa cage...

Avec Mélancolie des corbeaux, son premier roman à paraître dans la collection "Actes noirs", Sébastien Rutés compose une variation étrange et envoûtante sur le roman d'investigation, à mi-chemin entre la fable animalière et le conte philosophique.

Biographie : Maître de conférences, Sébastien Rutés enseigne la littérature latino-américaine. Spécialiste des genres, il a publié de nombreux articles universitaires sur le roman policier hispano-américain et un essai consacré au Mexicain Paco Ignacio Taibo II. Il est l'auteur de plusieurs nouvelles, en espagnol et en français, et de deux romans publiés aux éditions L'Atinoir : Le Linceul du vieux monde (2008) et La Loi de l'Ouest (2009).

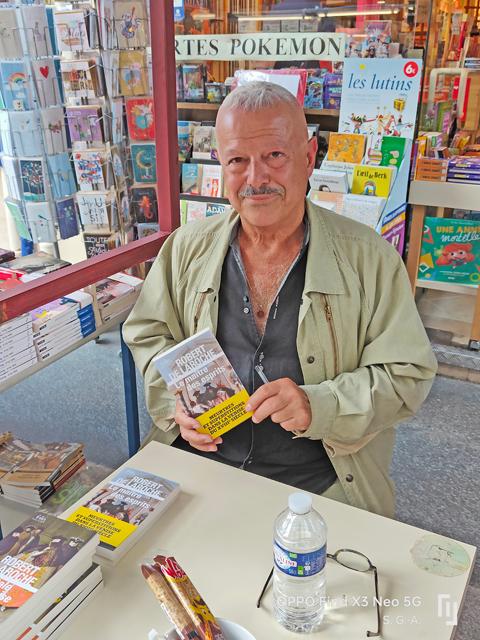

"Le maître des esprits", Robert de Laroche

Le 30/04/2024

Ce polar a la saveur des nouvelles fantastiques « Manières noires » que Robert de Laroche a publiées en 2009. Mais « Le Maître des esprits » offre bien plus que cela. Le lecteur découvre Venise au temps dit des « Lumières » dans ses aspects à la fois les plus étincelants et les plus sombres. Le comte Flavio Foscarini, grand amateur de mystère, mène l’enquête à ses risques et périls, avec l’aide d’Assin, sa chère épouse, et de Gasparo, un jeune écrivain désargenté. Il goûte le repos auprès de ses chats, Francesco et Mafalda, qui ne font pas seulement partie du décor… Pour notre plus grand plaisir, Robert de Laroche fait savamment se côtoyer des personnages ayant réellement existé (Madame d’Urfé, Moncrif, Rosalba Carriera, Gasparo Gozzi, etc.) et des personnages sortis de son imaginaire foisonnant (à commencer par ce Mage malfaisant qui prétend communiquer avec les esprits).

Ce polar a la saveur des nouvelles fantastiques « Manières noires » que Robert de Laroche a publiées en 2009. Mais « Le Maître des esprits » offre bien plus que cela. Le lecteur découvre Venise au temps dit des « Lumières » dans ses aspects à la fois les plus étincelants et les plus sombres. Le comte Flavio Foscarini, grand amateur de mystère, mène l’enquête à ses risques et périls, avec l’aide d’Assin, sa chère épouse, et de Gasparo, un jeune écrivain désargenté. Il goûte le repos auprès de ses chats, Francesco et Mafalda, qui ne font pas seulement partie du décor… Pour notre plus grand plaisir, Robert de Laroche fait savamment se côtoyer des personnages ayant réellement existé (Madame d’Urfé, Moncrif, Rosalba Carriera, Gasparo Gozzi, etc.) et des personnages sortis de son imaginaire foisonnant (à commencer par ce Mage malfaisant qui prétend communiquer avec les esprits).

Sa parfaite connaissance de la Sérénissime entraîne le lecteur dans un roman haletant où l’on ne serait pas loin de partager la peur des Vénitiens sur lesquels s’abattent de mystérieux et terribles événements, sans une certaine dose d’humour propre à tempérer l’horreur de quelques scènes. Laissons-nous emporter au-delà de notre quotidien par ce deuxième opus en compagnie de Flavio Foscarini — qui ressemble étrangement à l’auteur.

Photo : Robert de Laroche lors de la Rencontre- signature du 30 septembre 2023 à la librairie parisienne " Fontaine Villiers".